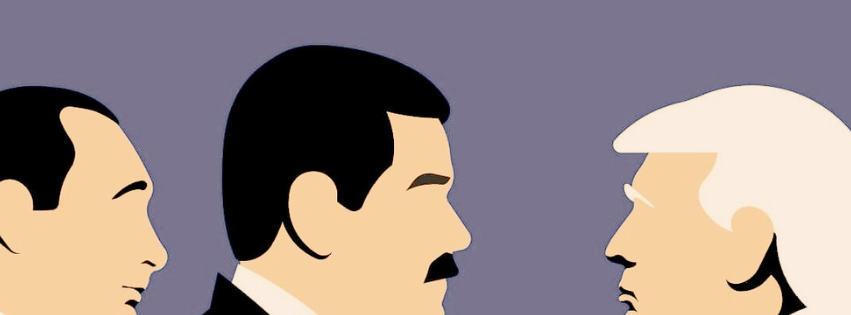

O ano começa cinematográfico: Nicolás Maduro sequestrado por forças dos EUA. Numa crua ambiguidade conceitual, Washington chama de “operação de aplicação da lei”, enquanto Trump fala em administrar a Venezuela até uma transição. A lógica é de exceção e retomada do controle do quintal: a potência veste farda de polícia e de tutela, reorganiza o tabuleiro e debocha do direito internacional. Não nos enganemos, o direito só vale até a linha do interesse. A democracia representativa reaparece como mito pacificador: acalma consciências, enquanto convive com o submundo da política crua dos impérios.

No subsolo econômico, a Venezuela é petróleo e infraestrutura em ruínas. A Casa Branca acena a investimentos de empresas “interessadas” para “reconstruir” o setor. Enquanto isso, o povo venezuelano sente a vida no preço. A geopolítica de Trump tem estilo de capitão de obra emergencial: chega de solavanco, troca o comando do canteiro e abre concorrência pelos contratos.

E Putin, deixou Maduro isolado? Moscou condena, mas evita personalizar; chegou a alertar seus cidadãos a não viajarem ao país. É o pragmatismo frio, comum a todos os líderes aqui citados, mas na Rússia ele parece método nacional: no inverno da geopolítica, aliados são ativos, não parentes. Maduro era um aliado simbólico no quintal americano; a prioridade russa segue sendo a Ucrânia, e o episódio vira laboratório caro.

Trump, num primeiro momento, reage com choque à alegação de que a Ucrânia teria tentado atingir uma residência de Putin e entra no diálogo. Depois, recua: diz não acreditar que Kiev tenha mirado a residência. O padrão que confunde ideólogos é menos lealdade e mais transação comercial: cúpulas, negociação e garantias para Rússia e Ucrânia. Zelensky pede garantias longas porque conhece o preço de promessas vagas do amigo norte-americano; Putin testa limites; Trump tenta produzir uma saída negociada na reorganização dos blocos de influência.

A China entra nisso como em quase tudo: sem muito espetáculo. Para ela, Venezuela parece ser menos aliança ideológica e mais energia, dívida e posição estratégica. Condena a violação de soberania porque o precedente lhe interessa, inclusive no léxico sobre Taiwan, mas joga o pragmatismo: negociar com quem controlar o canteiro amanhã para preservar petróleo, contratos e recebíveis.

E o chavismo: cai junto? Sequestrar um líder não desmonta o ecossistema, e nem parece ser esse o objetivo. Delcy Rodríguez como interina sugere continuidade ainda que com possível disputa interna, não colapso automático. A base burocrático-militar pode soar fragilizada ou desleal pela facilidade e velocidade com o qual o presidente da nação foi raptado. Assim, parece muito aberto, o chavismo pode rachar; mas pode também se fortalecer na defesa da soberania diante da invasão do inimigo comum.

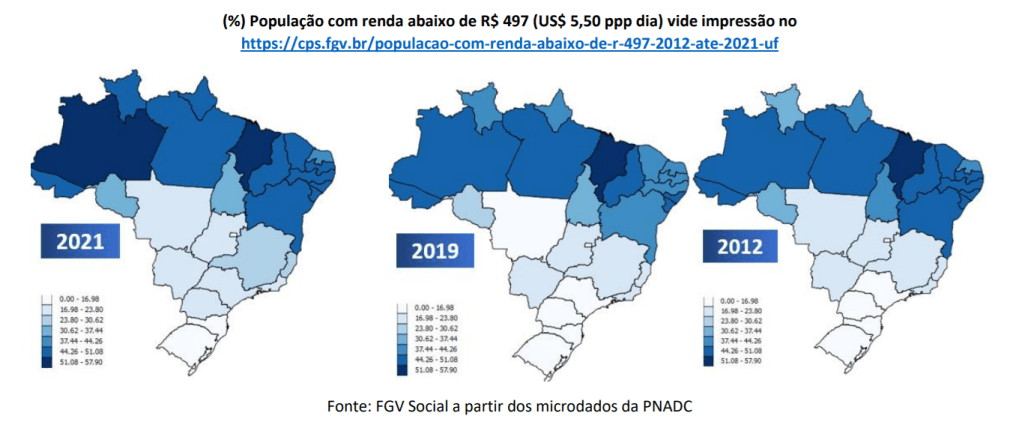

Aqui faço parêntese e saio da arquibancada acrítica da vida: nenhuma das lideranças citadas está pensando primeiro no povo pobre. Não é essa a pauta. Maduro, que também debocha do direito internacional, sai de cena justamente quando a Venezuela ensaiava uma melhora insípida e desigual: riqueza circulando em bolsões dolarizados, enquanto o país segue com salário pulverizado, serviço público em ruína, pobreza massiva e migração como destino. O país parece preso entre limites internos do chavismo e do Estado rentista e a pressão geopolítica das sanções, que estrangulam receita, crédito e a operação petroleira.

Os erros estruturais são conhecidos: incapacidade de focar e diversificar os caminhos de produção de riqueza, aprofundamento do rentismo; câmbio prolongado se transformando em máquina de arbítrio e corrupção; Estado aparelhado por amiguismo. Um projeto político que finda (querendo ou não) por misturar austeridade e welfarismo: benefícios pontuais como sustentação política enquanto a austeridade recai sobre salário derretido, investimento público e capacidade técnica estatal. O caminho misto do Chavismo mantém as elites, organizadas em duas redes sobrepostas: empresarial tradicional e burocrata-militar, que disputam o próprio Estado como “meio de produção” decisivo para manutenção de seus interesses corporativos, enquanto o povo fica ao relento da própria sorte.

O Brasil, vizinho estrutural da Venezuela e fronteira ativa, corretamente condena os bombardeios e o sequestro do então presidente Maduro enquanto tenta manter canal com Caracas, sem abrir mão de diálogo com os EUA e da postura de mediador de conflitos.

Os riscos principais, entre muitos, cito três:

- humanitário-fronteiriço: pressão migratória e acolhimento dos irmãos latinos diante do aumento da instabilidade,

- geopolítico-comercial: preservar canais com Washington sem aceitar o precedente arbitrário como padrão e

- político-interno: nos prendermos em caricaturas de “defender ditadura” x “entreguismo yankee” em um ano eleitoral.

A verdade do mundo é velha: a riqueza é produzida coletivamente e privatizada pelos que têm poder para fazer isso. E aqui a esquerda falhou de um jeito especifico, foi elegante e engenhosa em distribuir renda, mas tímida em reorganizar os caminhos da produção e universalizar a riqueza. Como diria minha avó, perdeu o fio da meada. Enfraqueceu-se ao não fazer os enfrentamentos estruturantes da sociedade. Agora, diante da austeridade e do colapso de expectativas, parte da esquerda latino-americana se refugiou na liturgia militante: slogan, panfleto, guerra imagética, e manutenção do poder pelo poder, deixando o campo livre para forças que capturam a indignação popular ou a domesticam com retórica e medo.

Lembro-me de uma conversa com um venezuelano que era repositor de mercado em Buenos Aires, um dos dez venezuelanos que conheci na vida. Embora sofresse preconceito, tivesse um emprego pobre, morasse em uma periferia de Buenos Aires, estava se sentindo melhor ali. Sua fuga não fora ideológica, apenas material, uma frase me dele marcou, era algo como: “Chaves é um Bolsonaro de bandeira trocada”. Com todos que conversei aprendi o quão complexo é o problema do país deles, e que nós, brasileiros não sabemos xongas do que acontece na América Latina.

Mediante isso, uma coisa é certa: responsabilidade não se fabrica por intervenção unilateral, narrativa panfletária ou verticalização burocrática; o precedente piora o mundo. A crítica ao Trump é simples: não é santificar o Chavismo-Madurismo, é não normalizar a soberania como detalhe e a instabilidade como padrão político. Amanhã a exceção escolherá outro alvo, e nunca há motivo nobre, e o alvo, direto ou indireto será a vida do pobre. No fim, todos tratam “democracia” como gramática útil para legitimar violência, negociação, força e propriedade.

Se a esquerda latino-americana quiser virar o jogo, precisa parar de tratar produção como palavra inimiga e empreendedorismo como culpa, mérito como crime, entre muitas outras pautas contemporâneas. É preciso começar a falar de produção popular organizada, com regra, técnica e escala, sem precarizar a vida.

Diversificar não é palavra solta, é criar milhares de pequenas indústrias do cotidiano: alimento, reforma, saneamento, manutenção urbana, reciclagem, energia solar de bairro, logística leve, carpintaria, metal, costura, software simples, conectadas por cooperativas, consórcios comunitários e redes multi-escalares de serviços. O motor não precisa ser só o Estado, embora ele deva ter participação ativa: pode ser fundo rotativo de bairro (crédito barato gerido localmente e alimentado por imposto sobre grandes fortunas), compras ancoradas por médias e grandes empresas via metas de consumo local e cadeias curtas, cooperativas de plataformas (o app pertencendo a quem trabalha, não a um rentista), e direitos para o trabalhador por conta própria que se enquadre em microempreendedor individual (bolsa auxilio, previdência, seguro, descanso, proteção à doença), pra que autonomia não vire abandono.

Substituir a disputa etérea e moral por uma arquitetura de vida: desenho institucional simples, replicável, que faça o pobre produzir com dignidade, e não apenas sobreviver no intervalo entre um benefício e outro. É recolocar o fio da meada na agulha. Sem isso, a exceção seguirá escolhendo seus alvos, e, como sempre, o alvo final será a vida do pobre, enquanto os bilionários aproveitam o mundo como parque de diversões.

os temas: América Latina, Chaves, Bolsonaro, Conca jogava muita bola.

— em Caballito.