A retomada do investimento estratégico em produção industrial no Rio de Janeiro pode ser interessante para reverter a deterioração urbana e econômica que a cidade enfrenta. A capital fluminense, que já fora capital do Brasil , hoje se vê limitada a um modelo econômico que não considera todo o seu potencial.

O Desafio de uma Cidade Global

Uma cidade que aspira a ser global não pode depender exclusivamente do turismo e de serviços concentrados em apenas 15% de seu território, nas áreas mais privilegiadas. Esse modelo negligencia 85% da cidade, privando vastas regiões de oportunidades de desenvolvimento. Embora o turismo no Rio seja inegavelmente forte, com suas praias, montanhas e sua cultura, a cidade possui uma infraestrutura robusta erguida desde os anos que foi capital e que poderia sustentar uma diversidade muito maior de atividades econômicas.

Recuperando o Projeto Estratégico

O Rio recebeu investimentos estruturais significativos em um plano estratégico de nação. Esse legado, que está se degradando paulatinamente, precisa ser resgatado e adaptado às necessidades contemporâneas. Em um mundo onde cidades se reestruturam para enfrentar desafios ambientais, sociais e econômicos, o Rio tem a obrigação de se destacar como um exemplo de equilíbrio entre vida humana e preservação de biomas naturais.

Com duas baías, maciços naturais e uma costa oceânica, o Rio pode se tornar um modelo de cidade comprometida com a ecologia e a sustentabilidade. No entanto, a atual tentativa de transformá-lo em uma cidade global, voltada principalmente para o sistema internacional de serviços — como finanças, seguros, imóveis e serviços jurídicos — insere-o em uma rede internacional que, por sua vez, exclui e segrega grande parte da população carioca, além de torná-lo mais caro. Em resumo, a cidade projetada hoje não é para o carioca.

Redimensionando os Pólos Industriais

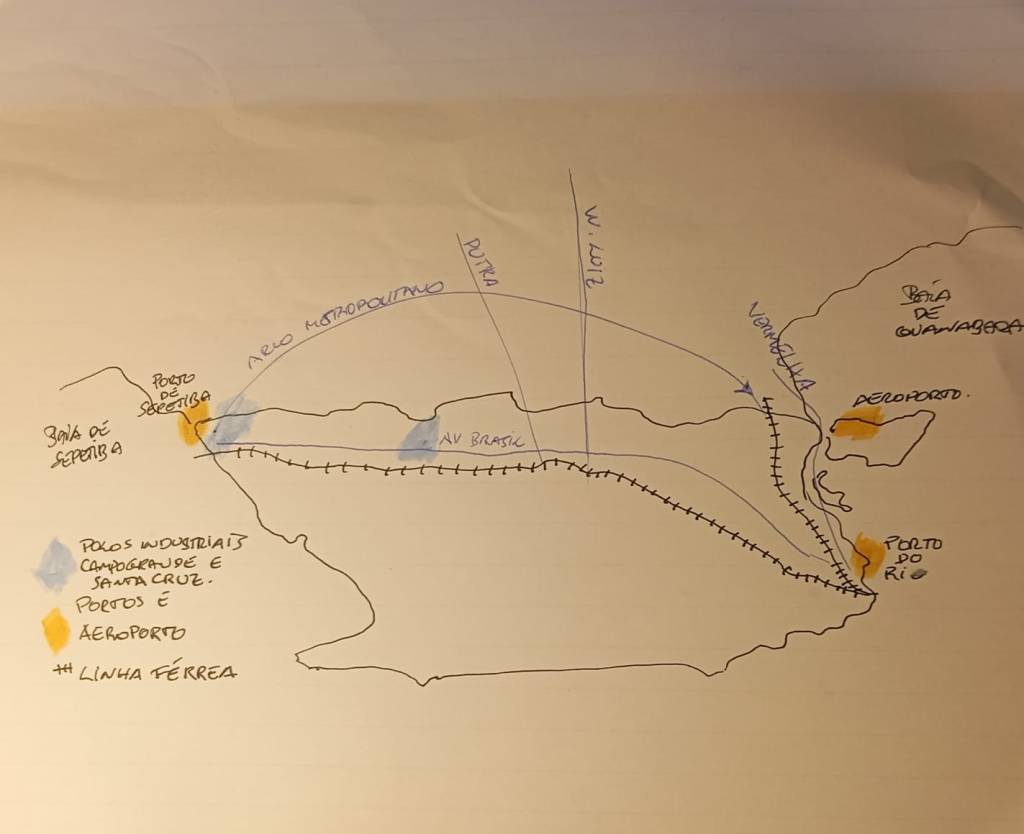

Pode parecer anacrônico falar em reindustrialização, mas é justamente através do fortalecimento dos pólos industriais que podemos revitalizar a cidade. Não se trata de retornar a um paradigma industrial hegemônico, como foi no modernismo, mas de enxergar a industrialização como uma parte estratégica de complementação econômica para o Rio de Janeiro, isto é, encontrar a dimensão correta para o equilíbrio de sua participação na economia da cidade. O Rio de Janeiro possui uma infraestrutura logística estratégica, com portos como o Porto do Rio de Janeiro e o Porto de Itaguaí, que são fundamentais para o comércio exterior do país. Com investimentos relativamente modestos na complementação ferroviária, seria possível interligar o sistema portuário e aeroportuário aos pólos industriais (não apenas para cargas, mas para passageiros), aumentando a eficiência logística e reduzindo a dependência das rodovias.

O Brasil cometeu um erro histórico ao abandonar o transporte ferroviário em favor do rodoviário, que é poluente e insustentável a longo prazo. Embora a construção rápida de rodovias possa trazer benefícios imediatos, ela negligencia o planejamento de longo prazo, essencial para o desenvolvimento sustentável.

Problemas e Potencialidades dos Pólos Industriais

Fomentar polos industriais no Rio de Janeiro apresenta desafios significativos, mas também oferece potencialidades que não podem ser ignoradas:

Potencialidades:

- Geração de Empregos e Desenvolvimento Econômico Local: A reindustrialização pode criar empregos e impulsionar a economia local, reduzindo a dependência de setores vulneráveis como a sazonalidade do turismo.

- Integração Logística e Mobilidade Urbana: Uma logística bem integrada, auxiliada por um sistema ferroviário eficiente, pode melhorar significativamente a mobilidade urbana.

Problemas Possíveis:

- Impacto Ambiental e Pressão sobre Biomas Naturais: A expansão industrial pode colocar pressão sobre os biomas naturais, exigindo um planejamento cuidadoso para mitigar danos ambientais.

- Desigualdade Socioespacial: Sem políticas inclusivas, o desenvolvimento industrial pode acentuar as desigualdades já existentes na cidade.

- Saturação da Infraestrutura Urbana: A infraestrutura urbana precisa ser adequada para suportar o crescimento industrial sem se tornar sobrecarregada.

Para enfrentar esses desafios, é crucial adotar um modelo de desenvolvimento que atraia investimentos em indústrias limpas e sustentáveis, priorizando tecnologias de baixo impacto ambiental e promovendo o avanço tecnológico. Além disso, é necessário aprimorar a logística integrada da cidade, uma tarefa que, como já mencionado, não é excessivamente complexa. Também é fundamental apoiar os setores já consolidados, garantindo que novas políticas sejam complementares e alinhadas com as iniciativas em vigor.

O Rio de Janeiro tem o potencial de complementar seu peso na economia criativa ao atrair indústrias de ponta, contribuindo para equilibrar a participação do Brasil, que atualmente é amplamente focada na produção de commodities.

Conclusão

O Rio de Janeiro tem o potencial de se reinventar como uma cidade que diversifica sua economia de forma organizada e sustentável. Com investimentos direcionados, pode recuperar seu protagonismo nacional e se tornar um exemplo global de desenvolvimento equilibrado. A criação e o fortalecimento dos polos industriais, quando realizados com atenção aos desafios ambientais e sociais, podem garantir um crescimento econômico inclusivo a longo prazo.