Batem duas vezes. Abro, e um rosto familiar, sem precisar dizer nome, com pressa. Desta vez não são eles.

– Got sugar?

A pergunta é doméstica, quase imperceptível. É assim que a rua começa: pelo que falta no café. Pelo açúcar.

Do lado de fora, o frio diz a que veio. Crianças inventam um jogo qualquer: pulam linhas, erram e riem alto. Um carrinho de supermercado vira casa. Um homem passa com uma mochila, olha pros dois lados. Um ônibus freia. Os olhos da rua protegem.

– I’ll pay you back

– You’re good

You’re good é o tipo de coisa que sustenta um país construído por travessias. A pá encostada na parede já está pronta para limpar o gelo.

A rua fala por baixo. A rua fala por cima. Fala na janela. Fala na luz da cozinha que acende cedo demais. Fala no cachorro que late. Fala no som de uma porta de carro que bate. Fala no barulho do caminhão de lixo, enquanto os olhos observam.

Um tiro.

O açúcar cai pela última vez. E o mundo não é de ninguém: é do quarteirão. Ele é de uma língua que já misturou com outra, e agora fala a terceira. O sotaque não entrega a origem, entrega só o trabalho de quem acreditou na terra da liberdade. O rosto, em certos dias, vira invisível. Hoje é um desses dias em que o corpo estrangeiro cai, mesmo quando nasceu na esquina.

Do outro lado da rua, alguns olham pro céu. Tem um helicóptero longe. É estranho: de repente, o lugar dele tem alfândega e rede de caça. De repente, ele acordou estrangeiro dentro da própria casa.

As crianças cantam uma cantiga sem letra fixa. O refrão vem e volta, vem e volta. A rua aprende o refrão com elas. Hoje tem carro sem placa.

Frases voam. A rua é uma guerrilha de informação, passando de varanda em varanda, de portão em portão, até virar silêncio organizado.

O açúcar, caído, mas o pote permanece cheio de cotidiano. Quando a porta se fecha, a cidade sintoniza: um cuidado. Um rádio clandestino que só funciona porque ninguém tenta ser herói, só tenta não deixar nenhum vizinho sozinho.

A rua segue. E a notícia segue junto, grudada no ar, repetindo baixinho: hoje, olho aberto. Hoje, porta aberta.

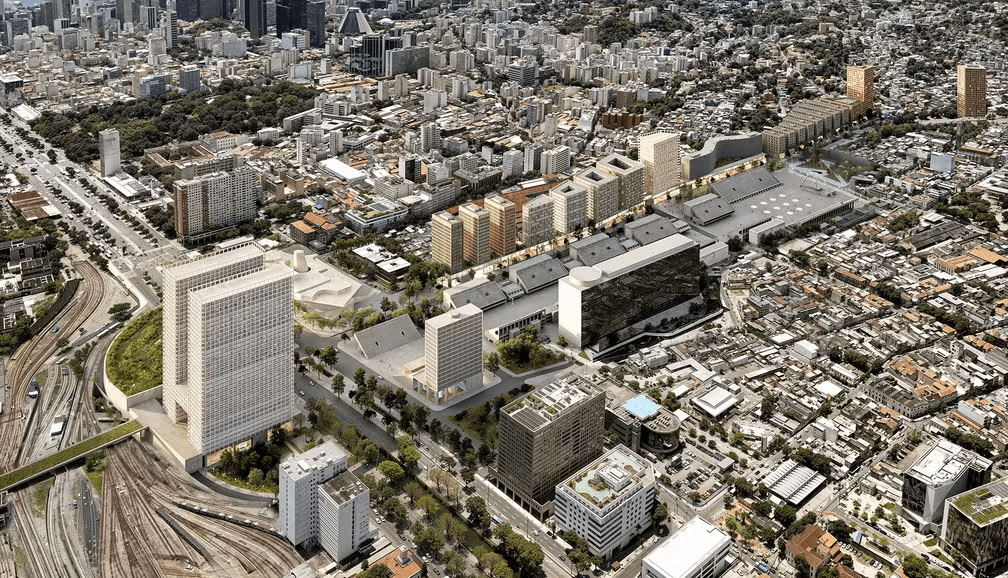

Enquanto o mundo se foca na geopolítica dos grandes tabuleiros, há resistência na escala de vizinhança. A lógica do ICE parece transformar rua em fronteira, e vizinhança em zona de operação. Com aumento forte de ações federais de imigração na área de Minneapolis, e presença ostensiva de agentes, uma onda de protestos, paralisações e mobilizações que se espalharam para outras cidades dos EUA.

A anacronia dada é: como um país que se construiu pela imigração e pela promessa de liberdade passa a procurar um “ser essencial” que nunca existiu, como se pudesse purificar a própria origem em um norte-americano padrão?

O que se vê, então, é a fabricação do estrangeiro dentro do lar, o deslocamento íntimo imposto por política: como uma metamorfose kafkiana, você acorda estrangeiro na casa, mal quisto no país que usa sua força de trabalho. É por isso que o conflito em Minnesota não soa como tema local. quando a fronteira atravessa a cidade por dentro, o Estado deixa de ser caminho de diálogo, a resistência reorganiza a vida comum.

E é justamente aí que a escala de vizinhança rompe o feitiço: olho no olho, redes de solidariedade, cuidado, alerta. Em vez de esperar salvação institucional, gente comum organiza monitoramento, abrigo, transporte, apoio material, e chega ao limite tático de travar a economia, como no “blackout”/greve geral convocado para 23 de janeiro, com a palavra de ordem contra U.S. Immigration and Customs Enforcement ecoando em cartazes e cantos, ICE OUT.

É política territorial no sentido mais profundo: os olhos da rua protegendo os seus, enquanto o poder tenta caçar pessoas como ratos. Fievel chegando a Nova York fugindo de pogrom, Ligeirinho correndo na beira da fronteira, Splinter ensinando sobrevivência nos esgotos de Manhattan, Stuart Little tentando caber numa família. O Mickey é só mais um. O sonho americano não é Disney.