Vamos fazer aqui algumas associações. Primeiramente, partir do conceito de capital, esse tipo de sujeito que movimenta o mundo. Para Marx (vamos resumir grosseiramente como) um tipo de valor que empregado em algum processo retorne ampliado ao proprietário (o lucro). Vamos agenciar isso com desejos, com vontades de poder, e outras coisas mais.

Quando o mundo opera e amarra materialmente as necessidades materiais e subjetivas do ser humano a produção de capital e a aquisição de renda, ele vende que: basta conseguir acumular capital que você vai ter conforto, vai ser feliz, vai ser amado, desejado, virar referencia. Esse é o mundo que se vende, porém ele esquece de te dizer que a acumulação do capital é relacional: pra um estar bem alguns precisarão continuar ferrados. E não está na pauta das dinâmicas do capital a solução do todo. Logo, você está num ciclo de sorte e fortuna: nascer herdeiro, ganhar na loteria, por um acaso se tornar um craque em algo que transforme você num objeto de valor, fazer parte de algum nicho de exclusividade te trará o bem-estar, caso não aconteça, vai fazer parte do ciclo que precisará lutar dia a dia pra sobreviver enquanto vai viver bombardeado de dizeres que vão tentar provar que voce vive e está no lugar errado de se estar.

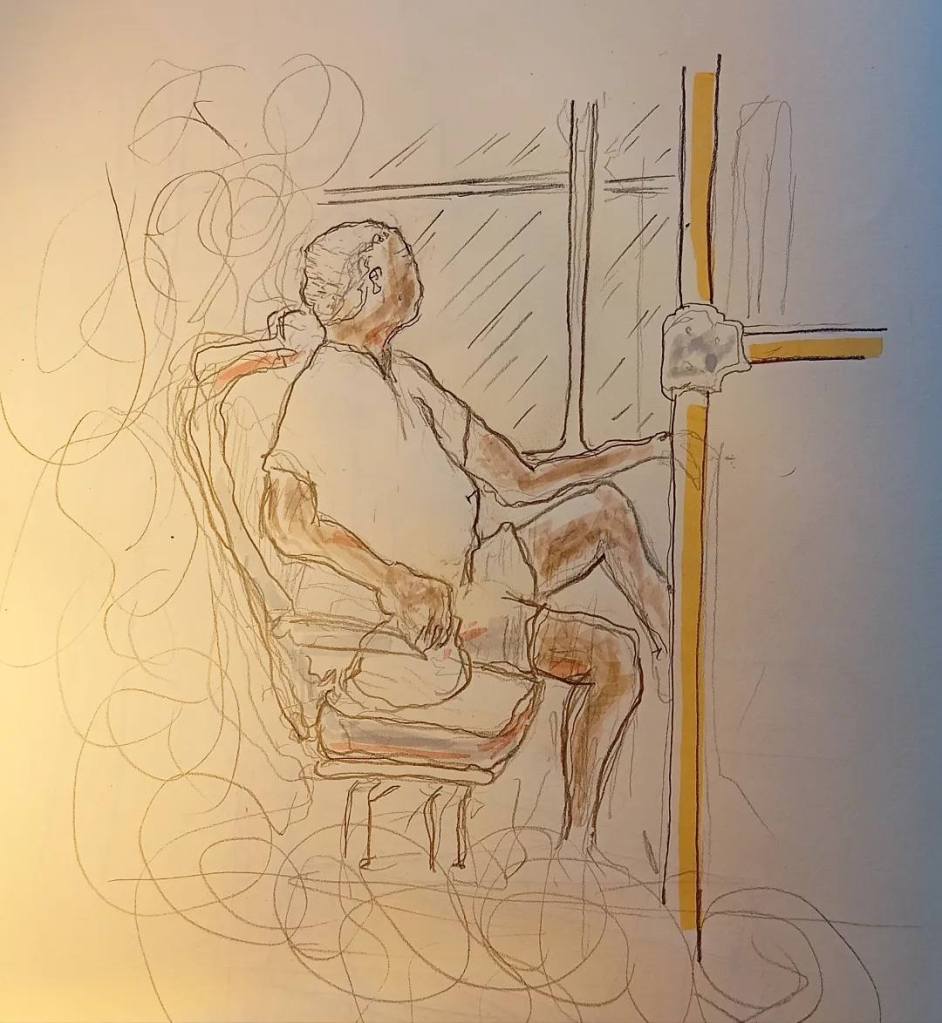

O problema é: E todos os que não estão nesta situação? Viverão o infortúnio. Uma questão que pesa, desde a morte de Deus em Nietzsche, o ser humano perdeu também uma certa pacificação transcendente institucional, a recompensa que está no além túmulo. Esta recompensa que servia como moeda de troca diante da violência sofrida pelos trabalhadores escravizados para construir pirâmides, templos, cidades megalomaníacas, se esvaiu e sobrou a exploração e o trabalho. Vamos ver o trabalho como um lugar, o lugar do pobre no capital. Mas também proponho que pensemos o mesmo como uma arma de luta.

É mister pensar, quando Cidinho e Doca cantaram pela primeira vez: Eu só quero é ser feliz, morar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar”. Há algumas leituras possíveis, não sei dizer ao certo o que pensavam, se apenas na paz e conforto da vida, se pensavam na busca de igualdade de tratamento, porém quero aqui subverter um pouco alguns conceitos e debruçar sobre a frase para armá-la.

A busca da felicidade, do amor do conforto psíquico, o desejo de afeto, é sobre isso que se trata a primeira parte. Um direito que parece banal, mas que nos é tirado e é perceptível em qualquer levantamento de dados de doenças da mente o quanto a desigualdade social refletida na forma como a violência é espacializada. Na segunda parte, uma cobrança, qual é o lugar do pobre? Um olhar colonizador trata a música como uma aceitação, porém, o sujeito que canta a música é o próprio pobre na busca de um direito. A frase não diz a priori sobre aceitar o lugar que foi imposto ao pobre, ela se abre sobre a cobrança do pobre de que aqueles que o exploram terão de aceitar nos seus lugares.

Se o funk melody tendia a falar sobre cantos de paz, um pouco de afeto e o direito ao seu lugar na terra, o funk contemporâneo segue traçando novas contradições, mas como cantou mc kevin: “Eu vim do funk, sou favela, mato e morro por ela”, expõe hoje como Bezerra da Silva expôs num passado recente a contradição desse capital. No fundo, todos buscando uma saída pra si com os códigos e condições de possibilidades que estão dados no espaço onde se encontram.

A frase do Senador americano Marco Rubio diz muita coisa sobre um problema que temos de enfrentar: “As vendas de armamentos são importantes não apenas pelo dinheiro, mas também porque proporcionam influência sobre comportamentos futuros”. A máquina de guerra dada está aí: os mesmos senhores da guerra que fazem fortuna e controlam comportamentos a partir da venda de armas vão condenar arbitrariamente todos que eles quiserem condenar. Seu filho pode aparecer no Datena com uma arma ou um guarda chuva, pode ser avião ou estudante, ele sempre vai ser condenado ou suspeito, vai morrer de tiro porque a opinião pública não está nem aí.

Adriano Imperador vai ser criticado por ser rico e decidir morar na favela, os MCs da ostentação serão criticados e rechaçados por ganharem dinheiro e decidirem morar na Barra da Tijuca. Mas os críticos são aqueles que até podem querer ir no baile da Penha a noite mas não vão querer morar na Merendiba e pegar o trem pra trabalhar no centro todo dia.

Assim, proponho deixar um flanco aqui aberto, pensar nosso espaço sem romantismo, sem culpa e com a crueza da vida. Lembrando Bezerra: “As coisas na Terra estão mal divididas, o pobre levando uma vida bandida e comendo mais o pão que o diabo amassou”. É isso, planos diretores, macro textos só servem até onde a cidade legal garante direitos, ali onde a cidade legal nos esquece, eu quero mesmo é aprender com Bezerra da Silva como entender, operar e modificar a cidade. A cidade é minha arma de guerra.